Come dice Sebastiano Vassalli L’Agnese va a morire di Renata Viganò è una delle opere letterarie più limpide e convincenti che siano uscite dall’esperienza storica e umana della Resistenza. Un documento prezioso per far capire che cosa è stata la Resistenza.

Agnese è una donna spiccia di poche parole, che ha sempre sgobbato duro. Fa la lavandaia per mantenere anche il marito che, a causa di una malattia, si è ridotto a impagliare fiaschi e starsene seduto sulla soglia di casa. Palita, l’amato marito, è il centro della vita di Agnese: lo ascolta mentre discute di politica, lo accudisce come un bambino, lo osserva anche da lontano, per questo quando viene prelevato dai tedeschi e arrestato, la sua vita deflagra.

Quella esistenza fatta di duro lavoro e gesti abitudinari va, all’improvviso, in pezzi e alla donna non resta altro che iniziare a partecipare alla Resistenza. La sua non è una scelta ideologica, non è animata da ideali o principi, ma una chiamata “di pancia”. Lo slancio di una donna che ha perso la sua ancora e prima di andare alla deriva, decide di rendersi utile, come sa e come può.

Aveva ragione l’Agnese. «Quello che c’è da fare, si fa». Lei era abituata a contare poco sugli altri. Da tutta la sua vita, più di cinquant’anni, si arrangiava da sola. Si sentiva un po’ stanca, le pareva che il cuore fosse diventato troppo grande, una macchina nel petto, una cosa estranea e meccanica che andava per conto suo, e lei faticava a portarla in giro. Non pensava mai a quello che avrebbe fatto dopo la guerra. Ne desiderava la fine per «quei ragazzi», che non morisse più nessuno, che tornassero a casa. Ma lei non aveva più la casa, non aveva più Palita, non sapeva dove andare.

Sono i giorni subito dopo l’armistizio, quando la guerra pare finita, ma come osserva Agnese, con una frase veritiera quanto amara: – Io credo che i guai peggiori siano ancora da passare, – disse improvvisamente, con la rassegnata incredulità dei poveri.

Renata Viganò ci porta in mezzo ai partigiani, ci descrive la loro vita, le loro azioni, ci mostra che cosa fu la Resistenza, che cosa portò gruppi sparuti di uomini e donne a darsi alla macchia e a combattere, spesso con mezzi di fortuna e pochissima attrezzatura, un esercito tedesco che ogni volta che appare sulla scena è compatto, inumano, portatore di distruzione e morte. Ai margini la popolazione civile, soggiogata dalla paura, ma anche vigliacca, pronta alla delazione quando conviene, tanto da far asserire ad Agnese che “I ribelli muoiono per gli imbecilli”.

I tedeschi non sapevano che fra quegli uomini e quelle donne, in giro fra la neve, molti, quasi tutti, erano partigiani. Staffette inviate con un ordine nascosto nelle scarpe, dirigenti che andavano alle riunioni nelle stalle dei contadini, capi che preparavano l’azione dove nessuno l’aspettava. La forza delle resistenza era questa: essere dappertutto, camminare in mezzo ai nemici, nascondersi nelle figure più scialbe e pacifiche. Un fuoco senza fiamma né fumo: un fuoco senza segno. I tedeschi e i fascisti ci mettevano i piedi sopra, se ne accorgevano quando si bruciavano.

Una guerra combattuta in Romagna, nelle Valli di Comacchio, tra i canneti secchi d’estate, che si riducono ad acquitrini quando piove, rendendo ancora più difficile nascondersi e lottare. Una natura che a volte sembra complice nell’aiutare i partigiani a nascondersi, a far perdere le proprie tracce e a volte pare matrigna, indifferente alla fatica, alla solitudine, all’isolamento che produce.

Ma fuori, fra i canneti più lontani, non c’era silenzio. L’Agnese conosceva quel rumore della valle di notte: un ronzare sordo, un grido isolato; il soffiare del vento nelle canne che fanno come uno strepito di passi, il propagarsi di un respiro caldo, il salto delle rane nell’acqua, tac, tac – sembra che qualcuno sia sulla riva e si diverta a tirare dei ciottoli nel canale –, e il loro canto insistente che viene da una parte, e pare invece tutto intorno, legato in un cerchio; altre misteriose presenze di insetti che volano solo di sera, e nessuno li vede. L’Agnese stava seduta davanti alla porta, e ascoltava aspettando di aver proprio sonno per mettersi giù.

La scrittura di Renata Viganò è vivida e viva, con pochi sapienti tratti riesce a trasportare il lettore nel luogo che racconta, fargli sentire i rumori, vedere il paesaggio come un quadro che parola dopo parola si dipinge sulla pagina.

Quando la scrittura è così apprezzo ancora di più la possibilità di poter leggere nella lingua in cui è stato scritto, senza traduzioni, senza mediazioni, perché pur nell’infinita bravura di chi la fa, è comunque un modificare e piegare le parole usate dall’autore, ricreare quello che voleva esprimere.

L’Agnese va a morire è un romanzo in grado di tramandare la memoria di quel periodo, di rendere ancora vivido a distanza di ottant’anni l’esperienza della Resistenza, della lotta partigiana. E lo fa regalandoci un personaggio immortale e senza tempo. Perché quello che resta nel cuore, al di là delle imprese eroiche, è Agnese, la contadina dura e silenziosa, ruvida e scontrosa, ma con un cuore enorme, la donna generosa e ospitale che abbandona le sue piccole certezze per abbracciare la causa della libertà. Una donna solida, non istruita, che svolge la sua “missione” di aiuto e supporto con totale abnegazione: una sorta di mamma per la brigata in cui opera. Una donna che cresce a poco a poco maturando una consapevolezza del suo ruolo e del ruolo dei partigiani.

Un’opera scritta nel 1949 subito dopo la fine della guerra, per metter su carta episodi legati all’esperienza della stessa autrice e rendere testimonianza di quell’esperienza così rivoluzionaria e fondante che caratterizzò due anni di vita per metà dell’Italia.

I tedeschi erano feroci, colpivano qua e là, a onde, come il vento del temporale quando sradica le piantate. Ma i fascisti sceglievano i «sospetti», gli «schedati», i più noti per antifascismo. Così cadevano i migliori compagni, i capi, e per ognuno che spariva bisognava rammendare gli strappi della resistenza, spesso ricostruire tutto raccogliendo i brandelli.

In un momento storico come l’attuale in cui ancora non si riesce a pronunciare ad alta voce la parola antifascismo, a prendere le distanze e condannare con fermezza il fascismo e il regime, queste parole devono accendere una consapevolezza in chi le legge. L’Italia del 1943, dopo l’armistizio è comandata sì dai tedeschi ma con la collaborazione, l’aiuto, il sostegno di chi rimase fino in fondo fedele a Mussolini. Fedele fino a Piazzale Loreto, perché dopo si sganciarono tutti. Dopo nessuno aveva indossato la camicia nera, partecipato alle adunanze del sabato fascista o preso la tessera del partito. E dopo ottant’anni stiamo ancora facendo i conti con quest’atteggiamento di rimozione collettiva, d’ignoranza diffusa.

Per questo L’Agnese va a morire deve essere letto, commentato, diffuso.

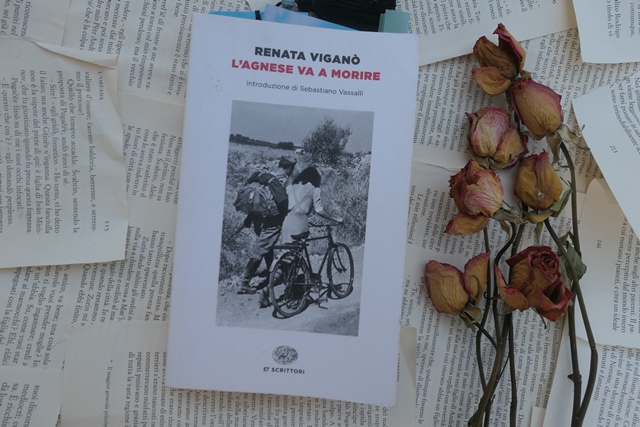

L’Agnese va a morire di Agnese Viganò (1949) Einaudi (2014) – pag. 246