Ha il sapore di una fiaba dove sono presenti il dolore, la morte, la sofferenza ma aleggia anche la speranza. Mentre si legge si ha la sensazione che una voce suadente ci racconti questa storia che ci avvolge, che pare provenire da luoghi lontani nel tempo e nello spazio, che ci narri una fiaba che finisce, come tutte le fiabe armene:

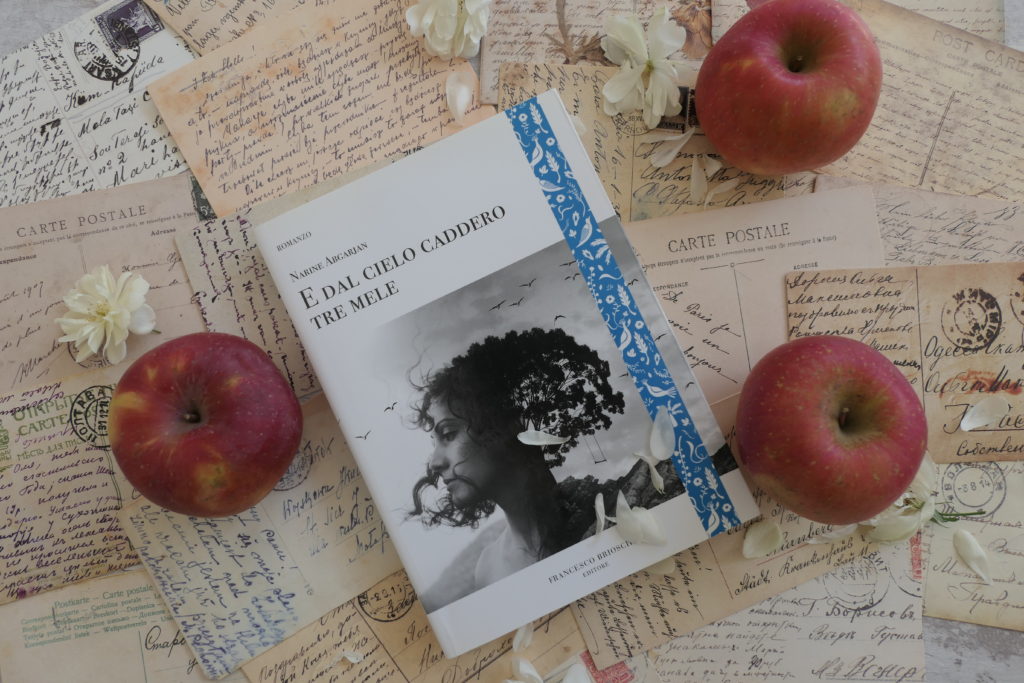

E dal cielo caddero tre mele

… una per chi ha visto

… una per chi ha raccontato

… una per chi ha ascoltato e ha creduto nel bene del mondo

Maran è un paesino arroccato sul monte Manish Kar. Un paese “di pietra, con i tetti di tegole sbeccate, le vecchie staccionate sghembe e i caminetti delle stufe a legna che facevano il solletico al cielo”. Un grumo di case scavate tra le rocce dove il postino si inerpica due volte al mese a portare lettere che sono in pochi a saper leggere. Un sacco vuoto sulle spalle del monte, perché il paese, funestato da terremoti, frane, guerre e carestie, è ormai abitata da una comunità sempre più piccola e sempre più vecchia. Vecchi che paiono anch’essi scolpiti nella pietra come le case. Sono un gruppo sparuto di anziani che non vuole andarsene, che vuole morire lì dove è nato, dove sono sepolti i suoi cari e riposare in quel piccolo cimitero dove le lapidi sono collocate accanto ai piedi disposte in modo che “nel giorno del Giudizio il morto si alza, apre la porta ed entra diretto in Paradiso”.

Un gruppo coeso perché l’aiuto reciproco e il senso della comunità è fortissimo tra loro, sono i legami che rendono solida quella piccola società in decomposizione. Sono uomini e donne che ne hanno viste tante nella loro vita: hanno assistito al crollo di metà paese, inghiottito da un crepaccio; hanno visto i figli morire per una guerra non voluta, hanno assistito impotenti all’Apocalisse, dalla fuga scomposta di migliaia di topi all’arrivo di nuvole di mosche appiccicose che hanno oscurato il sole; dalla siccità opprimente che ha bruciato i raccolti alla più terribile carestia mai vista che ha ucciso animali e uomini senza pietà, falciando la popolazione. Eppure hanno resistito con i loro usi atavici, le loro tradizioni, i riti, gli scongiuri, con i loro cognomi legati sempre ad un episodio accaduto ai loro avi.

Tra loro c’è Anatolija che ha visto morire tutta la famiglia, ha avuto un marito violento e ha trovato gioia solo curando la biblioteca del paese tra fiori e libri, leggendo per chi non lo sa fare e raccontando storie lette o inventate ai bambini, che non ha avuto.

Ci sono Ovanes che dai giornali ricava carta per i suoi sigari speciali e la moglie Jasaman, guaritrice ed esperta di erbe. E Vano e Valinka, che hanno il letto sotto una grande crepa, ricordo del terremoto che ha spezzato via metà paese, ed hanno cresciuto con infinito amore il nipote Tigran.

E Vasilij il fabbro dagli occhi “color della cenere spenta, spalle larghe e due pugni enormi e invincibili”, un uomo che ha visto morire genitori, poi il visionario fratello, capace di vedere le anime dei morti e di prevedere disgrazie e catastrofi. E ancora i tre figli maschi, macellati dalla guerra, e la moglie Magtachine, impazzita dopo una vita di sofferenze. Eppure ha voglia di credere che un briciolo di gioia la vita possa ancora donargliela.

“Talvolta, quando gli veniva voglia di provare quel sentimento dimenticato che si chiamava felicità, Vasilij tratteneva il respiro e si sforzava di cancellare tutto ciò che lo aveva straziato fino quasi a farlo impazzire – la morte di suo padre, la morte di sua madre, la morte di suo fratello e di Magtachine, la morte dei suoi tre figli – e guardava indietro, ma molto indietro, là dove l’estate non finiva mai e gli alberi erano tanto alti da sfiorare il cielo con le cime. Si rivedeva bambino a cinque anni, seduto sulle ginocchia di nonna Arusiak che gli accarezzava i capelli col palmo ossuto e gli raccontava le favole; rivedeva sua madre, giovane, bella che tornava dalla fonte con la brocca di rame sulle spalle e camminava con cautela, guardando dove metteva i piedi per timore di inciampare, ma quando lo vedeva si apriva ad un sorriso commovente; rivedeva suo padre, incanutito anzitempo, ma giovane, forte e con ciglia e sopracciglia bruciate dal calore della fucina…“

Un romanzo dove passato e presente si incontrano, dove le cose perdute possono ricomparire all’improvviso dopo anni, dove le lettere incise su una cancellata preludono ad un futuro luminoso che ancora non c’è, dove un pavone bianco è custode del destino di un bambino…

Un romanzo che immerge nella sua atmosfera magica, che culla con le sue storie senza tempo, il racconto di un mondo antico in cui si respira un’atmosfera sospesa, dove un bambino può vedere le “colonne blu” da cui scendono gli angeli della morte a prendere i defunti; dove un papavero può diventare una bambolina e le torte speciali sono cotte nella cenere, ma dove soprattutto sogno e realtà si confondono e rendono tutto possibile.

“Il paradiso non esiste, ma neanche l’inferno. E’ la felicità il paradiso, e l’inferno è la tristezza. E Dio è ovunque non solo perché è onnipotente, ma perché è nei fili misteriosi che ci legano gli uni agli altri”

E dal cielo caddero tre mele di Narine Abgarjan – Brioschi Editore (2018) – pag. 272