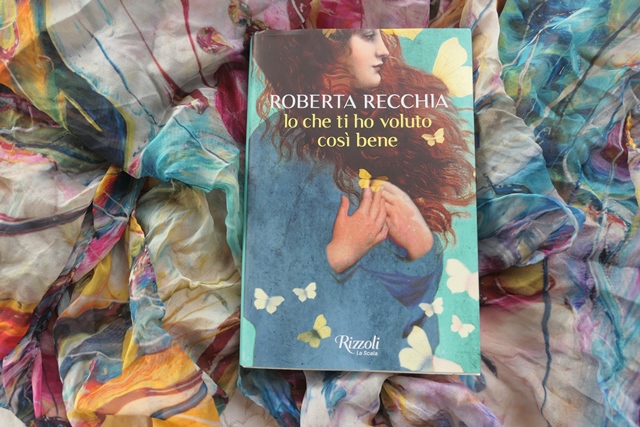

Ad un anno di distanza dal primo romanzo che ha avuto tanto successo di critica e pubblico, Roberta Recchia torna con il suo secondo romanzo, ‘Io che ti ho voluto così bene’, che pur potendo leggersi come storia a se stante, torna su temi e personaggi conosciuti nel romanzo precedente ‘Tutta la vita che resta’. Quindi non è una continuazione, ma una sorta di spin off.

E lo fa affrontando un tema difficile che spinge a riflettere non poco.

Cosa succede quando un nostro famigliare (figlio, fratello, cugino, coniuge) fa qualcosa di talmente grave ed irreversibile, per cui gli effetti si riverberano anche sulla nostra vita?

Luca ha dodici anni quando la sua vita è travolta e sconvolta dall’arrivo dei carabinieri. E oltre allo sgomento e l’incomprensione, la madre – probabilmente consapevole di non essere in grado di essere genitore e poter rappresentare una figura presente nelle sua vita – lo carica su un treno e lo manda dallo zio Umberto a Bergamo. Uno sradicamento di luoghi: dalla cittadina natia sul lungomare laziale, calda e accogliente, ad una città fredda, nebbiosa e scostante; ma anche di abitudini e soprattutto il silenzio, l’assenza di spiegazioni, di giustificazioni, di conforto.

Nella casa di zio Umberto inizierà il difficile percorso di crescita di Luca. Un ragazzo serio, che riuscirà a ridare un senso alla propria vita spezzata attraverso la scoperta dell’amore per il latino e il greco, il cui studio è il suo modo per ordinare e definire il caos che ha dentro di sé, l’affetto delle cugine e la presenza dello zio, capace di colmare il vuoto enorme che gli si è aperto dentro.

Roberta Recchia, nella presentazione a cui ho assistito e nei ringraziamenti alla fine del libro, ha raccontato che Luca è un personaggio che ha voluto che lei scrivesse la propria storia. È stato lui a tirarla dentro la storia, a chiedere che il suo dolore e il suo smarrimento trovassero una casa.

‘Io che ti ho voluto così bene’ è un romanzo di formazione su un ragazzino che è sopravvissuto allo tsunami che ha travolto e devastato la sua vita, cresciuto tra le macerie di una famiglia spezzata. In un attimo ha visto sgretolarsi la sua famiglia, le sue convinzioni, i suoi affetti. Nulla è rimasto in piedi, costretto a lasciare la casa in cui è cresciuto, la scuola in cui studia, persino la ragazzina che timidamente ha iniziato a frequentare, per ritrovarsi in un altro luogo, in un’altra famiglia, che lo accoglie, che gli vuole bene, ma che mostra anche una sorta di diffidenza nei suoi confronti; in fondo lui porta inciso sulla pelle una sorta di marchio: chi lo dice che lui non sarà come il fratello? Un romanzo che indaga la perdita dell’innocenza e la difficoltà di costruirsi un’identità e una personalità integra malgrado tutto.

E in tutto questo Luca riuscirà a mantenersi saldo nei principi e nella fiducia, non cederà alla rabbia, al dolore, anche all’impossibilità di comprendere fino in fondo le ragioni che hanno spinto la madre ad allontanarlo e il padre a ritirarsi in una sorta di esilio volontario. Diventerà uomo, sicuramente aiutato da quella rete di legami ed affetto che lo circonda a partire dallo zio Umberto, figura immensa che chiunque vorrebbe accanto, ma anche la cugina Caro’, l’amico Davide, il preside della scuola Padre Lodoli e Flavia, l’amore che sana e riappacifica e persino dal silenzio operoso di suo padre Tommaso. Come nel precedente l’autrice riesce a dare spessore a tutti i personaggi comprimari e comparse, a raccontare la loro vita, i loro dubbi, le loro sconfitte e le loro vittorie, in un romanzo che rimane dentro più per la psicologia e le emozioni che trasmette che non per la storia che racconta.

La maturità lo aveva convinto che in nessun modo la vita potesse essere semplice, che in nessun modo fosse possibile evitare delusioni, errori, dolori. Ma dalla sofferenza si poteva guarire, questo sì. Bastava solo credere nella felicità con la stessa ostinazione con cui Gianluca si risollevava tutte le volte: per lui contava solo la frescura sotto le piante dei piedi nudi, le braccia della madre pronte ad afferrarlo, il suo dito a cui aggrapparsi. La caduta non era che uno sgambetto della vita. L’importante era tutto il resto, la corsa che lo attendeva.

‘Io che ti ho voluto così bene’ affronta il tema delle vittime collaterali, persone che vengono spesso dimenticate, se non addirittura coinvolte come causa o complice del carnefice, ma che si trovano travolte dagli eventi senza ricevere, però, lo stesso sguardo di comprensione e affetto che rivolgiamo ai parenti delle vittime. Per la società soltanto una delle parti ha diritto alla sofferenza, perché si trova “dalla parte giusta del dolore”. L’altra, che spesso sopporta il peso di non aver compreso i sintomi del malessere, di aver frainteso i comportamenti, oltre ai sensi di colpa di essere stata cieca, di aver educato in modo sbagliato, è caricata della disapprovazione sociale, dello stigma di essere “madre, padre, fratello, coniuge” del colpevole.

E alla fine la domanda con cui si chiude il libro e che rimane ad aleggiare mentre ci si ripensa: è possibile il perdono? Si può perdonare chi ha distrutto la nostra vita? E ci può essere redenzione in chi ha commesso un fatto gravissimo? Domande enormi a cui ognuno risponde secondo la propria sensibilità, il proprio bagaglio umano e culturale, e soprattutto la propria coscienza, ma su cui occorrerebbe riflettere anche per non emettere sentenze di condanna e biasimo senza appello.

Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia Rizzoli (2025) – pag. 346