Mi capita sempre più spesso – forse perché disgustata dalla politica, dall’egoismo imperante, dalle innumerevole manifestazioni di sbruffonaggine che i potenti di turno strombazzano – di immaginare un mondo più semplice, meno competitivo, dove non conta il conto corrente, l’auto più grossa o la sfacciataggine arrogante fatta passare per genialità, dove la cafonaggine dell’arricchito che con sommo disprezzo prende in giro chi ha fatto della cultura e dell’umanità il suo credo viene messa immediatamente a tacere con una semplice occhiata. Un mondo in cui la natura torna centrale, dove l’uomo è interconnesso, collegato, al creato. Perché, anche se ormai sembra che la maggior parte dell’umanità se ne sia dimenticata, l’uomo fa parte di un universo ben più grande e con regole definite, per cui basta un nonnulla per renderci conto dell’infinitesimale pochezza umana e, periodicamente, violentemente, la natura ci ricorda chi comanda.

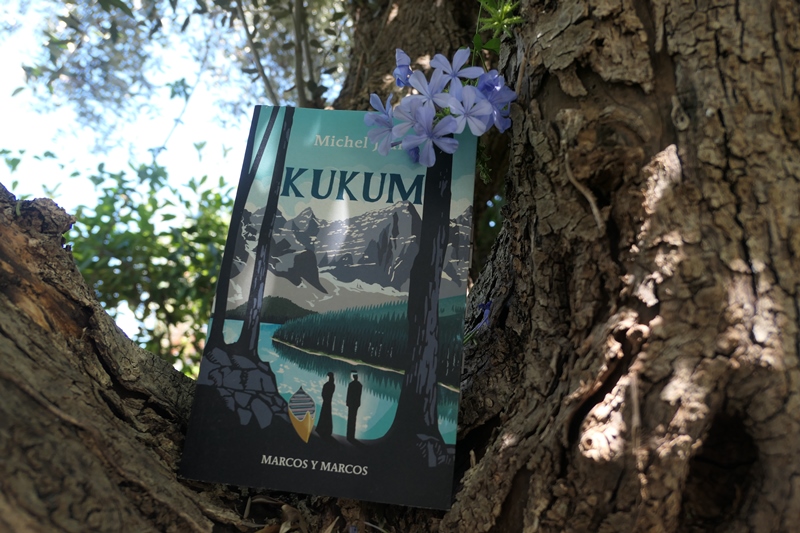

Per questo la lettura di Kukum di Michel Jean mi ha coinvolto e conquistato. Kukum racconta la storia di una donna che per amore lascia la sua casa, le sue abitudini, per sposarsi con un Innu, scoprendo la ricchezza di una vita nomade, fatta di ciclicità, di riti stagionali, ancestrali. Una vita dura, faticosa, dove la la lotta tra la vita e la morte è quotidiana, in un costante equilibrio precario, dove la caccia è fatta per sopravvivere ma si rende grazie all’animale che donando la vita permette la sopravvivenza dell’uomo.

Provenivo da un mondo in cui si pensava che l’essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, regnasse in cima alla piramide della vita. La natura offerta in dono andava dominata. Ed eccomi ora calata in un nuovo ordine delle cose, dove tutti gli esseri viventi sono uguali e l’uomo non è superiore a nessuno.

Un mondo antico, ospitale, generoso, spazzato via dal progresso e dall’avanzare dell’uomo bianco. Perché l’espansione dello sfruttamento minerario e forestale all’inizio del XX secolo ha cancellato la una civiltà nomade basata su caccia e pesca. La popolazione degli Innu, autoctoni nomadi del Québec, per sopravvivere – anche a causa di pressioni tanto forti da diventare vere e proprie violenze, da parte sia del governo canadese per imporne la sedentarizzazione, sia della chiesa per tentare di controllare le nuove generazioni – ha dovuto diventare stanziale, rinunciando a riti e tradizioni millenari. Privati del loro bene più prezioso: la libertà, costretti in un contesto sconosciuto, subìto e comprensibilmente non capito, hanno visto peggiorare le condizioni di vita, affogando spesso nelle droghe, nell’alcool, nella violenza e nei suicidi la fine di quella comunione tra uomo e natura, essenziali per vivere.

Kukum racconta la “formazione” di Almanda, da giovanissima sposa (che impara, anche se con fatica, le tradizioni, le usanze del popolo che l’ha accolta e di cui a poco a poco resta totalmente conquistata), a donna consapevole del suo ruolo. Seguendo la crescita della protagonista anche il lettore apprende le modalità della caccia, della costruzione delle tende, la preparazione delle pelli, la navigazione con le canoe, i rigidi inverni, il senso di comunità, l’importanza degli anziani, la nascita dei figli. E assiste impotente, come la protagonista, ai primi soprusi: bambini che vengono allontanati dalle famiglie, costretti a trascorrere lunghi periodi in delle sorte di collegi per essere istruiti, la perdita delle tradizioni e del senso stesso dell’esistenza, il cambiamento radicale del territorio.

E’ difficile descrivere com’era il territorio prima. La foresta prima che la radessero al suolo. Il Peribonka prima delle dighe.

Bisogna immaginare una foresta che salta da una montagna all’altra fino a oltrepassare l’orizzonte, visualizzare quest’oceano vegetale spazzato dal vento, riscaldato dal sole. Un mondo in cui la vita fa a gara con la morte e in mezzo al quale scorre fra rive sabbiose, o falesie austere, un torrente che sembra un fiume.

E’ difficile da immaginare perché ormai non esiste più.

E quello che rende ancora più speciale Kukum è che racconta la vera storia di Almanda Siméon, bisnonna dell’autore, e le foto originali riprodotte nelle ultime pagine sono un ulteriore arricchimento e completamento del libro.

Michel Jean sceglie il racconto autobiografico e uno stile semplice che permette al lettore di entrare nei pensieri, nelle riflessioni della protagonista per vivere con lei le difficoltà di adattamento prima, la grinta con cui impara le regole della comunità che l’ha accolta poi, infine lo sgomento con cui assiste alla distruzione di quel mondo amatissimo.

Kukum di Michel Jean [2019] Marcos y Marcos (2024) – traduzione di Sara Giuliani- pag. 218