L’origine degli altri raccoglie una serie di lezioni che Toni Morrison ha tenuto nel 2016 all’Università di Harvard sulla letteratura dell’appartenenza e ovviamente sulla razza.

Morrison parla in un momento storico in cui la presidenza di Barak Obama e il movimento Black Lives Matter avevano messo al centro del dibattito pubblico le questioni razziali, per questo la scrittrice – Premio Nobel per la letteratura nel 1993 – riflette su cosa sia la razza, come sia nato il razzismo e come sia stato accresciuto anche dalla letteratura.

Toni Morrison si concentra sulla disumanizzazione: il razzismo esiste perché non riconosciamo l’altro come facente parte della nostra stessa umanità. La razza in fondo è la classificazione di una specie, e noi siamo razza umana, punto. Eppure si costruisce l’identità dell’Altro come diverso da sé, considerandolo inferiore, qualcosa di meno di umano, una sorta di mostro che giustifichi poi il comportamento violento o razzista nei suoi confronti. E si fa basandosi su modelli, pregiudizi, luoghi comuni che rendano accettabile questo ragionamento. Questo ha reso possibile la schiavitù, e continua a giustificare la violenza della polizia o la ghettizzazione di alcune fasce della popolazione.

Per rendere possibile un simile sistema occorre, però, piantare e coltivare tre pilastri: Alterizzazione, Romantizzazione e Forza Bruta.

Come si diventa razzisti, sessisti? Poiché nessuno nasce razzista e non esiste una predisposizione fetale al sessismo, si impara l’Alterizzazione non attraverso spiegazioni o insegnamenti, bensì attraverso l’esempio. E’ probabile che fosse universalmente chiaro – tanto ai venditori quanto ai venduti – che la schiavitù era una condizione disumana, seppur redditizia. Di certo i venditori non volevano diventare schiavi; spesso gli acquistati si uccidevano pur di sfuggire a quel destino. Ma allora come si reggeva il tutto? Un modo per far accettare alle nazione la degradazione della schiavitù era la forza bruta; un altro era la romantizzazione.

Romantizzazione e Alterizzazione che si trovano in molte opere e pagine letterarie. La prima, come spiega l’autrice, la rintracciamo ad esempio ne La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe, in cui l’autrice – che scrive per i bianchi non certo per i neri – cerca di tranquillizzare e rendere innocue, innocenti, quasi idilliache le scene di vita nelle capanne di schiavi. Della seconda ne è un esempio Il negro artificiale di Flannery O’Connor, in cui un nonno educa il nipote a riconoscere e temere l’estraneo.

Accanto ai due elementi sopra tratteggiati troviamo l’utilizzo della forza bruta che, in alcuni casi, è puro esercizio di sadismo, e trova una parvenza di giustificazione nel pericolo di simpatizzare con il diverso.

Per rendere ancora più chiaro il suo pensiero, prende in esame l’opera di molti autori americani, ad esempio Faulkner e Hemingway, che utilizzano il colorism per dare fascinazione e shock alle loro opere. E critica verso il modo in cui esimi narratori (lo stesso Hemingway, Conrad, Bellow) hanno descritto l’Africa, continente primitivo ed arretrato, da civilizzare, da rendere più vicino possibile all’ideale occidentale, tralasciando completamente la ricchezza e la complessità del continente.

In questo breve testo Morrison tratteggia e riprende anche parecchie delle questioni già affrontate nei suoi romanzi: dall’abominio e crudeltà della schiavitù, al colorism, la forma di discriminazione basata esclusivamente sul colore della pelle, e descrive i temi di molti dei suoi romanzi, L’occhio più azzurro, Il dono, Paradiso; raccontando come l’idea di Amatissima nacque da un ritaglio di giornale pubblicato sull’American Baptist del 1856 che raccontava la tragica storia di una madre schiava che uccise la figlioletta.

L’origine degli altri è un testo breve ma intenso, una di quelle letture necessarie per uscire dalla sicurezza data dai propri privilegi e dalle proprie certezze e capire meglio che cosa alimenta il razzismo, il suprematismo bianco e il colonialismo: l’incapacità di confrontarsi con l’altro senza preconcetti, senza schemi, con la semplice voglia di aprirsi all’alterità, alla diversità e mettersi in ascolto.

Per questo l’opera di Toni Morrison è essenziale e necessaria ora più che mai.

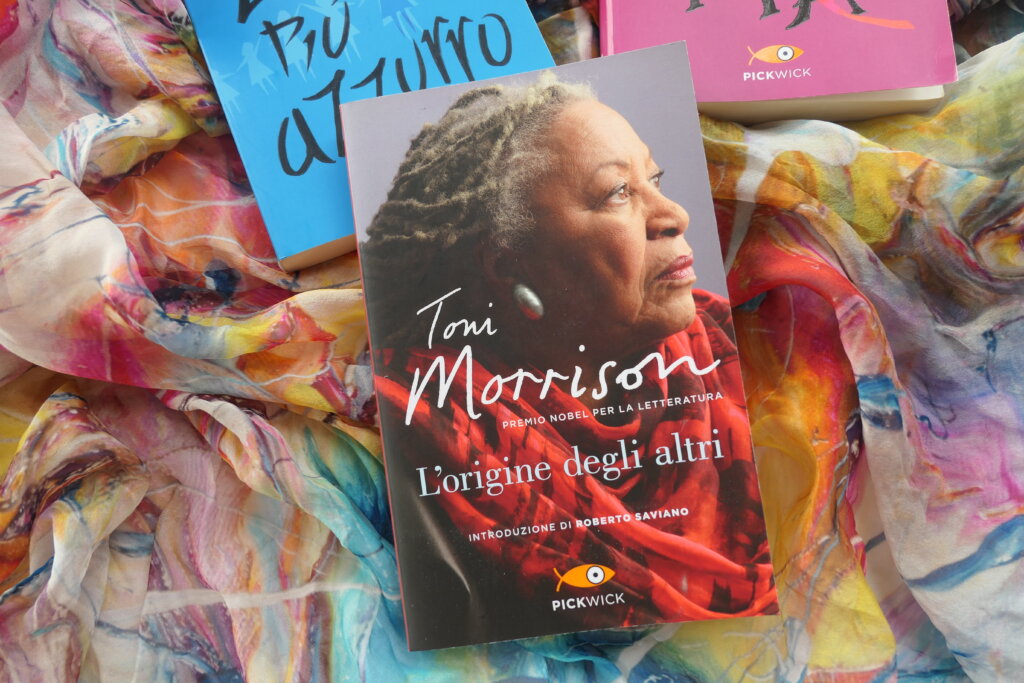

L’origine degli altri di Toni Morrison [The Origin of Others 2017] – Frassinelli Pickwick (2019) – traduzione di Silvia Fornasiero – pag. 121