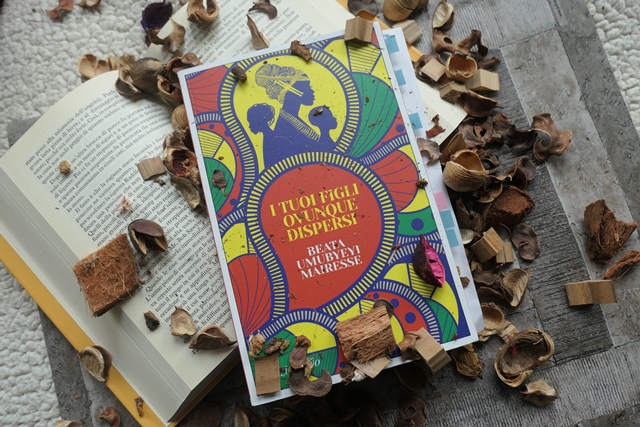

Difficile parlare di I miei figli ovunque dispersi di Beata Umubyeyi Mairesse, una storia familiare di ritorni, addii, rimpianti e rimorsi, ma anche una potente riflessione che fonde la vicenda storica del genocidio rwandese all’esperienza intima e privata di chi si è trovato travolto da quegli avvenimenti. Beata Umubyeyi Mairesse, scrittrice ruandese, non si concentra tanto sulle violenze perpetrate, né sulle cause di quanto accaduto, ma racconta attraverso tre voci narranti l’effetto della diaspora e le conseguenze della violenza nel paese e tra le persone.

I tuoi figli ovunque dispersi è l’alternarsi di tre voci, che paiono cercare un dialogo impossibile.

Blanche torna in Rwanda dalla Francia nel 1997 per la prima volta dopo il genocidio “Rimpatriata di cuori a brandelli” come si sente e definisce. La madre è sopravvissuta in modo fortuito ma racconta solo sprazzi di immagini prima di ripiegarsi nel silenzio. La breccia sul muro di incomunicabilità ed incomprensioni tra madre e figlia pare richiudersi, troppi non detti: la sensazione che il figlio preferito non sia lei ma il fratello Bosco che ha partecipato al conflitto e ora vacilla di fronte a quanto ha visto, unito all’allontanamento di Blanche e a quanto successo in Rwanda, non sono ferite che possano essere sanate nel giro di qualche giorno.

Blanche ha un aspetto occidentale “pelle tra il bianco e il nero, i capelli chiari un po’ crespi” una donna che non sa dove collocarsi tra Europa e Africa, che è guardata con sospetto anche se la sua padronanza del kinyarwanda, lingua complicata che nessun bianco è in grado di padroneggiare senza accento, la rendono una del luogo. Ma ora vive in Francia dove ha una professione, una famiglia, in Rwanda è solo un’ospite. Allo stesso tempo lei vede il paese cambiato, ovunque i resti di ciò che è accaduto.

Immaculate, sua madre, ormai è una vecchia pazza, come lei stessa di definisce, straziata dopo la perdita del figlio, che parla con lui di tutto quello che avrebbe dovuto fare, rivive la sua vita ormai fatta di rimpianti e rimorsi.

Quante persone avrei potuto salvare con un miracolo del genere. Dio onnipotente, quante?

Tendo l’orecchio, ma a rispondermi è solo la pioggia che ha cominciato a cadere.

Dio sapeva cosa si stesse preparando e non l’ha impedito.

Le potenze straniere erano informate che esistevano liste di persone da uccidere e armi nascoste, ma non hanno fatto niente per fermare il nostro sterminio.

Perché Immaculate che ha studiato, ha fatto carriera, si è sposata con un francese da cui ha avuto Blanche, ha rincontrato il suo primo grande amore da cui ha avuto Bosco, non ha saputo salvare nessuno.

Stokely è il figlio di Blanche e e Samora, un uomo di origini caraibiche che ha passato metà della sua vita a cercare di nascondere le sue origini e l’altra metà ad andarne fiero.

In realtà non può essere pienamente né l’uno né l’altro, e quello è il suo dramma. E’ di quelli che pensano che la vita sia un tracciato di linee dritte e angoli retti, ignorando la latitudine che offrono le curve, le protuberanze nascoste, i rigonfiamenti che vanno per la tangente , finendo per non vedere la monotonia atroce delle parallele. Come se i meticci potessero scegliere tra bianco e nero, come se un bambino potesse essere solo della madre o del padre!

Stokely ha una passione viscerale verso la musica classica, ha accettato la separazione dei genitori come inevitabile, ma ha la curiosità e la voglia di tornare in Africa e conoscere le sue radici. Tra lui e la nonna l’intesa è forte, il legame di sangue, il richiamo delle origini li legano a prescindere dal tempo trascorso assieme e dalla distanza fisica che li divide.

Sono queste le tre voci di un dialogo per certi versi impossibile: Blanche si rivolge alla madre, Immaculate a Bosco, Stokely alla nonna.

Una narrazione che procede a salti, non lineare, ma che alla fine lascia sul piatto una marea di sensazioni e infiniti temi su cui riflettere: colonialismo, ricerca dell’identità, colore della pelle, senso della terra natale, nostalgia di un luogo che spesso scaturisce dai cibi, perché è la pancia, il sapore a riaccendere il ricordo.

Le lingue dei padri e delle madri vengono trasmesse per un paio di generazioni, talvolta si interrompono prima perché è necessario che i figli diventino dei veri francesi.

[…] Ma la cosa che rimane di più, me ne sono resa conto molto presto, è la memoria della pancia. Perpetuando sapori portati con sé nelle valigie dell’esilio, trasmettendosi ricette di madre in figlia o figlio, i discendenti di un antenato sepolto ad Algeri, Cracovia, Dakar o Barcellona creano una comunità di gusti che resiste per sempre all’annientamento delle origini.

Anche se la nostalgia si è esaurita, anche se le vecchie foto ingiallite non interessano più l’ultima generazione, rimangono piatti che raccontando ancora nella lingua di oggi gli aromi dell’infanzia, le feste e le risate di accenti nascosti nei recessi di ferite, rotture e silenzi che non dicono il proprio nome, maledizioni ancestrali e racconti desueti che una spezia basta a resuscitare.

Già dal titolo estremamente evocativo, riusciamo a cogliere l’essenza del romanzo di Beata Umubyeyi Mairesse: la dispersione degli affetti, la necessità di colmare il vuoto lasciato dagli anni trascorsi lontani e soprattutto ricomporre la ferita aperta dalla violenza vissuta.

E nel ricostruire la storia spezzata di questa famiglia Beata Umubyeyi Mairesse ci spinge a riflettere sulla necessità di riannodare i legami spezzati dalla distanza, dalle incomprensioni, dal non detto e soprattutto dalla guerra.

Quando ho iniziato I miei figli ovunque dispersi di Beata Umubyeyi Mairesse ero convinta di leggere un libro il cui argomento principale fosse il genocidio tra Hutu e Tutsi che ha causato dagli 800.000 al milione di morti. Una carneficina o meglio dire un genocidio perpetrato in nemmeno cento giorni nel 1994 in Rwanda. Vittime di prevalente etnia Tutsi, ma anche Hutu moderati, appartenenti alla maggioranza del paese, non sono stati risparmiati dalla violenza scatenatasi.

Un odio interetnico fomentato durante l’amministrazione coloniale belga che aveva trasformato una semplice differenziazione socioeconomica (gli Hutu erano agricoltori, i Tutsi allevatori, ma gli scambi e i matrimoni misti fra i due gruppi erano comuni, oltretutto le due etnie erano accomunate dalla fede cristiana) in una differenza razziale fondata sulle teorie fisiognomiche ottocentesche e sull’osservazione dell’aspetto fisico dei due gruppi: tozzi e più scuri di pelle gli Hutu, più alti, con lineamenti del volto e del naso più sottili e soprattutto più chiari i Tutsi. Una diversità sottolineata e alimentata al punto da arrivare addirittura nel 1933 ad inserire l’indicazione etnica sui documenti di identità ruandesi.

Sulla base di queste premesse, durante la colonizzazione belga, i Tutsi, riconosciuti come più simili ai conquistatori, andarono al potere, lasciando le mansioni più umili agli Hutu. Tale appoggio durò fino agli anni ‘50, quando i colonizzatori, per bloccare il desiderio di indipendenza del paese portato avanti dalla classe dirigente, quindi dai Tutsi, scelsero di appoggiare la rivolta degli Hutu. Una rivolta sfociata nella persecuzione dei Tutsi, che per sopravvivere, fuggirono in gran parte in Uganda e Burundi. In questo clima di costante tensione sociale, nel 1994 l’abbattimento mediante missile terra-aria dell’areo su cui viaggiava il presidente del paese, nonostante gli Hutu controllassero il potere ininterrottamente dagli anni ‘70, fu la scusa per l’inizio di un massacro precedentemente pianificato ed organizzato, che fu effettuato non con bombe o mitragliatrici ma soprattutto mediante machete.

I miei figli ovunque dispersi di Beata Umubyeyi Mairesse – traduzione di Alberto Bracci Testasecca- Edizioni E/O – pag. 182