E’ possibile una storia d’amore tra due giovani di cui lei è israeliana e lui palestinese?

Sì, se si incontrano a New York dove le loro terre dilaniate sono lontane, i parenti non ci sono, i preconcetti, le paure i blocchi e le barriere sia fisiche che mentali paiono trascurabili.

No, se le idee di entrambi sono fissate nel chi ha ragione e chi ha torto, chi subisce e chi reagisce. Se la sorella di lei e il fratello di lui sottolineano costantemente che cosa fanno gli uni agli altri.

Liat e Hilmi si incontrano nella moderna e multiculturale New York, dove tutto sembra possibile, dove si può vivere, almeno per un po’, in una sorta di mondo sospeso. Poco importa che le Torri Gemelle siano appena cadute, ci sia sospetto e diffidenza nei confronti di chiunque abbia colori, fattezze, o lingue che richiamano cosa è successo.

Hilmi ha gli occhi color cannella, riccioli neri e un sorriso infantile che spezza il cuore. Vive a Brooklyn e fa il pittore. Nei suoi enormi quadri il colore dominante è sempre l’azzurro, il blu, il celeste, nelle infinite varietà che la tavolozza e la fantasia permettono e il suo soggetto preferito è un bambino che dorme e il mare, quel mare di cui da ragazzo poteva cogliere appena un lembo, dal nono piano di un palazzo di Ramallah.

Alla fine della corsia arrivammo ai blu. Un assortimento di decine di sfumature e gradazioni, dalla più scura alla più chiara. C’erano il blu inchiostro, e il blu indaco, il celeste e il turchese, il blu marino e il carta da zucchero, e altri nomi poetici come blu notte, blu laguna, blu porcellana. C’erano tinte basate su pigmenti metallici – blu cobalto, blu magnesio e blu fluorescente. Alcuni avevano perfino una nazionalità, come blu Francia, blu Persia e blu Inghilterra.

«Guarda questo.» Indicai a Hilmi un tubetto. «Blu Copenaghen.»

Lui prese il blu pavone, il blu giacinto e il blu zaffiro, poi rovistò tra i tubetti per mostrarmene uno in particolare: «Un colore molto costoso, che fanno con una rara specie di lumache».

Liat glottologa e traduttrice, si trova negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio. Ha fatto il servizio militare in Israele, vive circondata da amici ebrei ed è in stretto contatto con la sua famiglia di origine rimasta a Tel Aviv, perché è là che lei vuole tornare.

I due si incontrano e scocca immediato il colpo di fulmine.

Per lei, l’incontro con Hilmi si manifesta con la violenza di un cataclisma a cui cerca disperatamente di sottrarsi minimizzando la portata del proprio coinvolgimento. Si sforza di arginare l’irresistibile attrazione, sia fisica che intellettuale, che la spinge verso di lui, di negare quella affinità che ha sentito immediatamente, appena l’ha visto, e, che sente, è destinata a crescere, per divenire uno di quei rari rapporti di coppia basati su un inesauribile confronto in cui la curiosità non si spegne progressivamente. Liat oscilla tra slancio appassionato e senso di colpa.

Per lui quello che prova per Liat lo rende vivo, entusiasta, produttivo e per tanti versi fortunato. Non si fa domande, vive quel sentimento pienamente. Il credo religioso e politico non è importante quanto il sentimento che lo lega a Lei.

La terra da cui provengono è la stessa, le abitazioni dei rispettivi genitori si trovano a pochi chilometri di distanza eppure è come fossero ad una distanza incolmabile. Una diffidenza profonda separa e accomuna occupati e occupanti, colonizzati e coloni. Un antagonismo costruito sulla base di pregiudizi che permeano anche le menti più aperte, di ferite difficilmente rimarginabili, un conflitto che è sfociato in una politica oppressiva e ha avuto come spaventoso effetto la marginalizzazione tanto territoriale che sociale di un intero popolo. Un processo la cui giustificazione etica risiede nel passato di diaspora e vessazioni subite e pare non aver lasciato nessuna umanità, nessuna empatia nel riprodurre lo stesso modello da cui si è sfuggiti, dando la stessa sofferenza, lo stesso destino disperato a chi non ha alcuna colpa se non quella di essere nato in quella striscia di terra tra deserto e mare.

Ecco perché Liat, nonostante sia affascinata dal retroterra culturale di Hilmi, dalla sua storia familiare, da Ramallah e dal fortissimo legame che lo unisce a sua madre e ai suoi fratelli, decide di tenere nascosta quella relazione ai suoi genitori, anche perché sa che il suo soggiorno a New York sarà breve e il suo ritorno in Israele metterà fine al suo legame con Hilmi. Non c’è nessuna possibilità che la loro storia prosegua, perché lei non intende rimanere a New York, non intende rinnegare la sua vita, la sua famiglia, le sue origini. Per Liat è un amore con la data di scadenza già impressa nel biglietto aereo per Tel Aviv che la riporterà a casa.

Un romanzo d’amore, intriso di malinconia, su cui domina anche nei momenti in cui racconta l’intensità e la bellezza di quello che i due ragazzi stanno vivendo, il rimpianto. Perché soprattutto Liat ha la piena consapevolezza che sta vivendo una storia d’amore impossibile. Appena scopre l’origine di quel giovane gentile e simpatico è intenzionata a fare di tutto per non rivederlo più, eppure i giorni d’autunno, lasciano il passo alle fredde giornate invernali, tanto, troppo fredde per due abituati al sole costante della Palestina, al caldo, al sole.

Noi mediorientali siamo abituati ad una terra estiva e calda, con inverni solo simbolici, quasi ipotetici. Per noi che proveniamo dal capo opposto del pianeta, da un luogo dove il cielo è quasi sempre azzurro, il sole sorride trecento giorni all’anno e la neve è un evento raro, una specie di festa effimera che dura due o tre giorni, imbiancando solo le cime più alte, e non tutti gli alti, questi sono mesi di gelo sfiancante, spiazzante, insopportabile.

E, nonostante l’allegria e la spontaneità del loro reciproco sentimento, Liat sente costantemente la vicinanza e il distacco, l’attrazione e la paura. Per Liat non è facile rinunciare ad un uomo che la capisce così bene, che sa prendersi cura di lei, meglio di se stessa, che sa entrare in lei, nei suoi meandri, nelle sue paure. Eppure il pensiero di cosa penseranno i suoi genitori o i suoi amici, il pregiudizio legato alla sua origine, è più forte del sentimento che prova.

Appartenere a due popoli contrapposti, dover fare i conti con un passato che li rende diametralmente antitetici e rimarca costantemente le differenze sociali e culturali che caratterizzano nel profondo la loro persona, può dare origine ad una storia d’amore? E’ questa secondo me la domanda a cui l’autrice cerca di rispondere. E se la risposta apparentemente è affermativa, i sensi di colpa, le incertezze e comunque l’idea della fine fanno propendere per il no. Perché l’inconciliabilità sembra essere un dato di fatto, troppo distanti le posizioni, troppo odio, troppo sospetto tra i due popoli perché possano tendersi la mano.

Dorit Rabinyan scrive una storia dolorosa, con personaggi ben delineati e costruiti, dando spessore a quella zona grigia dell’animo umano, diviso e combattuto tra due voleri contestanti, tra due desideri che non possono essere soddisfatti entrambi.

Un’ultima annotazione questo romanzo è diventato un caso editoriale, dopo aver suscitato un grande clamore mediatico, dal momento che è stato stato messo al bando dal governo israeliano. Il Ministero dell’Istruzione infatti ne ha vietato l’adozione da parte delle scuole tra le letture all’interno del curriculum degli studenti. Le dichiarazioni del ministro Naftali Bennett sono state di questo tenore: “le scene di intimità tra la coppia [composta] da due parti opposte del conflitto minacciano di indebolire il fulcro dell’idea nazionale: Israele è uno stato ebraico e può rimanere così solo se gli ebrei stanno alla larga da relazioni amorose con non-ebrei”.

Parole che si commentano da sole: un romanzo che invita alla comprensione delle istanze di entrambe le parti coinvolte, ha un potere deflagrante, capace di superare qualsiasi muro eretto a difesa del nazionalismo: andando a parlare direttamente all’animo delle persone, dimostra come una prospettiva più umana della situazione possa risultare l’arma più efficace per distruggere paura e ignoranza, odio e incomprensione.

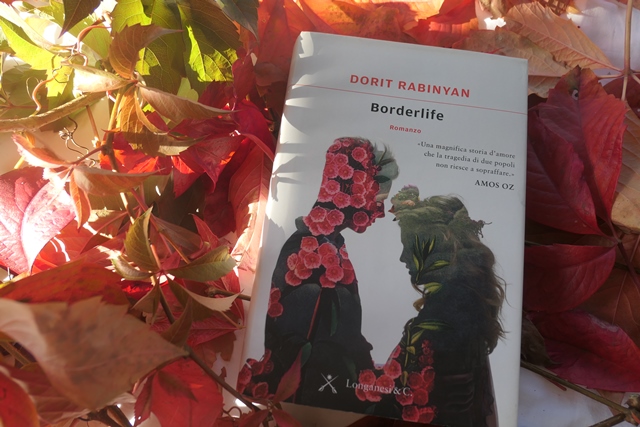

Borderlife di Dorit Rabinyan – Longanesi (2014) traduzione di Elena Loewenthal – pag. 373